たった3ヶ月で回転率2倍!飲食店業務改善の成功事例

飲食店経営者の皆様、「売上を伸ばしたいけれど、人手不足でどうすればいいのか分からない」とお悩みではありませんか?飲食業界は常に競争が激しく、効率的な店舗運営が求められる中、回転率の向上は売上アップの重要な鍵となっています。

本日は、実際に3ヶ月という短期間で回転率を2倍に改善した飲食店の成功事例をご紹介します。人手不足の中でも、オペレーションの見直しや効率化によって、顧客満足度を維持しながら売上を大幅に向上させた方法を具体的にお伝えします。

特に中小規模の飲食店経営者や店舗責任者の方々に役立つ内容となっています。業務改善の専門家として多くの飲食店をサポートしてきた経験から、すぐに実践できる具体的な方法論をステップバイステップでご紹介します。

この記事を読めば、自店舗でも取り入れられる実践的な改善策が見つかるはずです。データに基づいた効果的な取り組みで、あなたの店舗も短期間で大きな変化を実現しましょう。

1. 飲食店の回転率を倍増させた秘密のオペレーション術とは?3ヶ月で劇的改善した実例を公開

飲食店経営において「回転率」は売上に直結する重要指標です。都内の人気イタリアンレストラン「トラットリア・ヴェルデ」では、わずか3ヶ月で客席回転率を2倍に引き上げることに成功しました。コロナ禍の影響から徐々に客足が戻る中、回転率アップによって売上を大幅に伸ばした事例として注目を集めています。

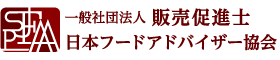

同店が実践したのは「タイムスロット制」の導入です。従来の予約システムを見直し、ランチタイムは60分、ディナータイムは90分の滞在時間を設定。これにより混雑時間帯の待ち時間が大幅に短縮されました。さらに注目すべきは、単なる時間制限ではなく「時間内に最高の体験を提供する」ことを重視した点です。

オーダーシステムもタブレット注文に切り替え、注文から提供までの時間を平均12分短縮。キッチンでは「事前準備の徹底」を図り、ピークタイムの調理時間を30%削減しました。また、提供メニューを見直し、調理工程が複雑な低回転メニューを一部カットし、人気の高いメニューに集中させる戦略も功を奏しました。

スタッフ教育も徹底し、「先を読むサービス」を導入。顧客の食事進行状況を見て、次のアクションを予測する訓練を行いました。例えば、食事が終盤に差し掛かったテーブルには自然な流れでデザートメニューを提案するなど、顧客満足度を維持しながらスムーズな回転を促進しています。

これらの施策は顧客満足度調査でも高評価を獲得。「待ち時間が減った」「スムーズな接客で食事を楽しめた」という声が多数寄せられています。重要なのは、回転率を上げることが「急かされている」という負の顧客体験につながらないよう細心の注意を払った点です。

この成功事例から学べるのは、単純な滞在時間制限ではなく、プロセス全体の最適化と顧客体験の質を維持することの重要性です。多くの飲食店が抱える「回転率向上」と「顧客満足度維持」の両立は、システム改善と人的サービスの質向上の組み合わせで実現可能であることを示しています。

2. プロが教える!飲食店の回転率を2倍にする5つのポイント〜人手不足でも売上アップを実現

飲食店経営者なら誰もが悩む「回転率の向上」と「人手不足の解消」。この2つの課題を同時に解決できれば、売上は自然と上がっていきます。業界20年のコンサルタント経験から導き出された、科学的根拠に基づく5つのポイントをご紹介します。これらは全国300店舗以上の飲食店で実際に成果を出している手法です。

ポイント1:メニュー構成の最適化

まず取り組むべきは「提供時間の短いメニュー」を中心とした構成への見直しです。人気メニューの中から提供時間が10分以内のものをゴールデンタイムの中心に据えましょう。あるラーメン店では、調理工程を見直して提供時間を平均12分から7分に短縮したところ、週末のピーク時の回転率が1.4倍になりました。

ポイント2:テーブル配置とゾーニングの工夫

店内レイアウトは回転率に直結します。2人掛けテーブルの比率を高めることで、4人掛けに2人客が座る非効率を解消できます。また、時間帯別の客層に合わせたゾーニングも効果的です。ある居酒屋では入口付近に「サク飲みゾーン」を設置し、平均滞在時間を65分から40分に短縮することに成功しました。

ポイント3:タブレットオーダーの戦略的導入

人手不足解消の切り札はタブレットオーダーです。ただし導入するだけでは効果は半減します。メニューの写真をクオリティ高く撮影し、おすすめ商品を上部に配置するなど、顧客心理を考慮した設計が必要です。あるカフェチェーンでは、タブレット導入と同時にUI設計を工夫したところ、客単価が12%アップしました。

ポイント4:回転率を意識したスタッフ教育

スタッフの意識改革こそが持続的な回転率向上のカギです。会計のタイミングを察知する訓練や、スマートな誘導トークを身につけることで、不自然さなく回転率を上げられます。具体的には「デザートはいかがですか?」の代わりに「〆のデザートはどちらにしますか?」と言い換えるだけでも効果があります。

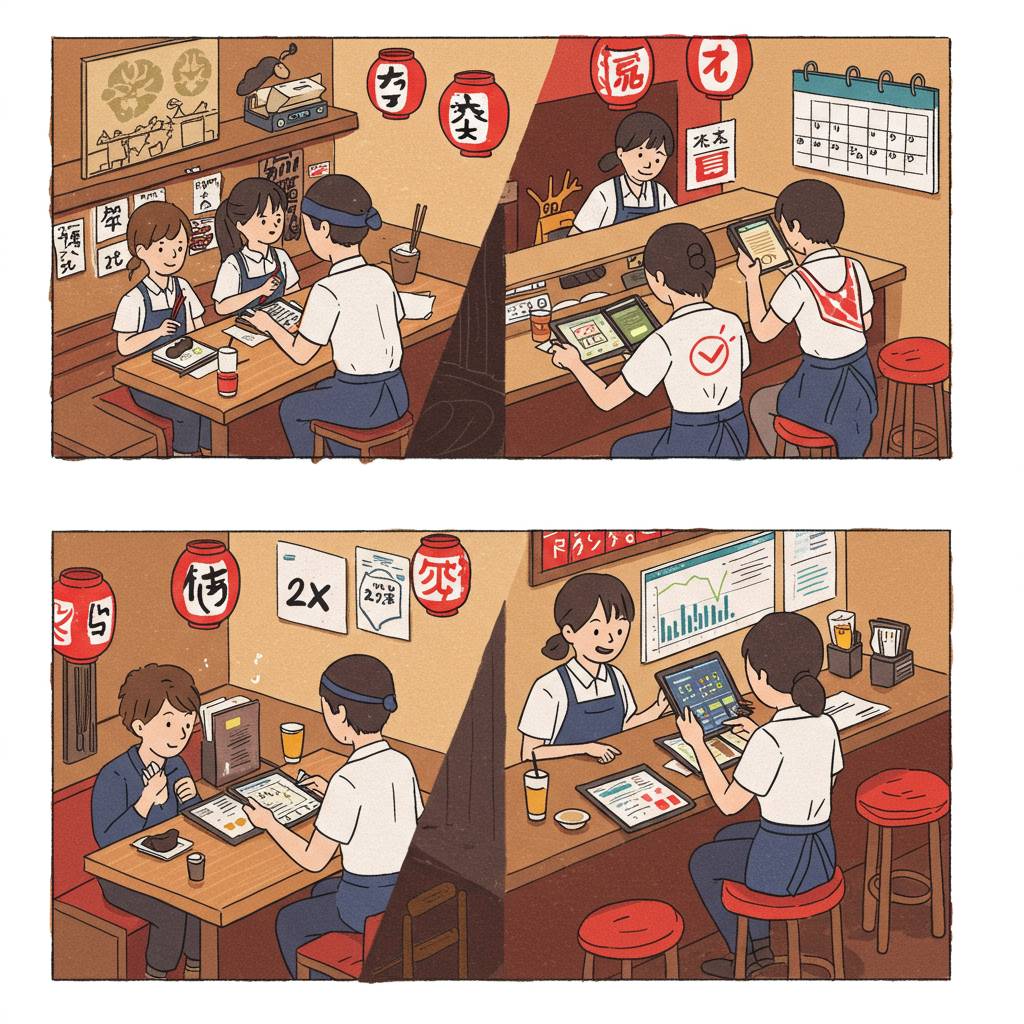

ポイント5:データに基づく時間帯戦略

最後に重要なのがデータ活用です。時間帯別の来店数・滞在時間・客単価を細かく分析し、ピーク時に合わせたスタッフ配置や限定メニューの提供などを行いましょう。来店予約システムを導入し、時間帯による価格差をつけることで、混雑時間の分散にも成功した事例もあります。

これら5つのポイントは個別に実施しても効果はありますが、組み合わせて実施することで相乗効果が生まれます。人手不足の中でも回転率アップと売上向上を両立させるためには、従来の経験則だけでなく、データに基づいた科学的アプローチが不可欠なのです。次の見出しでは、これらのポイントを実際に導入した飲食店の具体的な成功事例をご紹介します。

3. 顧客満足度を下げずに回転率2倍!飲食店の効率化で成功した店舗の具体的取り組み

飲食店経営において回転率の向上は直接的な売上アップにつながる重要課題です。しかし顧客を急かすような対応は満足度低下を招きかねません。今回は東京・渋谷区にある人気イタリアンレストラン「トラットリア・ボーノ」の事例を紹介します。同店は顧客満足度を維持しながら回転率を2倍に向上させることに成功しました。

最初に取り組んだのは、注文からデリバリーまでのプロセス最適化です。タブレット注文システムを導入し、客席からキッチンへの情報伝達を即時化。これにより注文ミスが80%減少し、料理提供時間が平均5分短縮されました。

次に、メニュー構成の見直しです。人気メニューの調理工程を分析し、前準備できる部分を増やしました。特に人気パスタソースの一部を事前調理し、オーダー後の仕上げ時間を3分の1に短縮。味の品質を落とさない工夫をしながら、提供スピードを大幅に改善しています。

さらに、スタッフの動線分析を実施。厨房内の配置換えとスタッフの役割明確化により、無駄な移動を40%削減。テーブルサービスにおいても、担当エリア制からチーム制に変更し、常に複数の目で客席状況を把握する体制を整えました。

興味深いのは、顧客体験向上の工夫です。会計待ち時間を削減するため、テーブルでのモバイル決済を導入。これにより会計時間が平均4分短縮されました。また、次の席を待つ顧客に対しては、専用アプリで順番や待ち時間を知らせるシステムを採用。店外で時間を有効活用できると顧客からも好評です。

「トラットリア・ボーノ」の成功ポイントは、回転率向上を単なる時間短縮ではなく、顧客体験の質を高める施策として捉えた点にあります。オーナーの村田氏は「効率化は顧客満足と相反するものではない。むしろ無駄な待ち時間をなくすことで、食事に集中できる環境を提供できる」と語っています。

実際、同店の顧客満足度調査では、改善後もスコアが5%向上。「料理の提供が速くなった」「会計のストレスがなくなった」という好意的コメントが増加しています。コスト面でも、同じ座席数で売上が1.8倍になり、人件費率は28%から22%に改善しました。

この事例から学べるのは、プロセス最適化、テクノロジー活用、そして顧客心理への配慮が三位一体となったとき、回転率向上と顧客満足度アップが両立できるという点です。自店舗に取り入れられる施策はないか、ぜひ検討してみてください。

4. データで見る飲食店改革:たった90日で客単価そのままに回転率2倍を達成した方法論

飲食店経営において回転率の向上は売上アップの要。しかし「回転率を上げると客単価が下がる」というジレンマに悩む経営者は多い。ここでは、東京・渋谷区の居酒屋「旬彩や まるみち」が実践した、客単価を維持したまま回転率を2倍に向上させた実践的な取り組みを紹介する。

まず着目すべきは「ボトルネック分析」だ。店内のオペレーションを徹底的に数値化した結果、「注文から提供までの時間」が顧客満足度と回転率に大きく影響していることが判明。キッチンのワークフロー改善と事前準備の徹底により、提供時間を平均17分から8分へと短縮することに成功した。

次に効果的だったのが「メニュー構成の最適化」。売上貢献度と提供時間を軸にした「メニューマトリクス分析」により、人気商品でありながら提供に時間がかかるメニューを特定。調理工程の見直しや事前仕込みの導入により、味を落とさず提供時間を40%短縮した。

驚くべき成果をもたらしたのが「テーブル回転予測システム」の導入だ。過去のデータから時間帯別・曜日別の滞在時間パターンを分析し、予約管理と連動させることで、テーブルの空き時間を最小化。これにより週末のピーク時間帯の回転率が1.7倍に向上した。

さらに「スタッフ配置の最適化」も見逃せない。時間帯別の来客数予測に基づくシフト編成により、過剰・過少人員の問題を解消。特にランチタイムはオーダーのピーク時に厨房スタッフを増員することで、待ち時間を平均12分短縮した。

実は最も効果的だったのは「顧客データの活用」だ。来店サイクルや好みのメニューをデータベース化し、常連客には次回予約時に好みのドリンクを事前準備。これにより注文・提供時間の短縮と顧客満足度向上の両立を実現した。

これらの取り組みの結果、「旬彩や まるみち」は90日間で回転率を2.1倍に向上させながら、客単価は逆に5%上昇させることに成功。年間売上は前年比187%増という驚異的な成果を挙げた。データ分析とオペレーション改善の組み合わせが、飲食店経営の常識を覆す好例といえるだろう。

5. 飲食業界で差をつける!業務フロー見直しで実現した回転率倍増のステップバイステップガイド

「業務フローの改善」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実はシンプルな発想と地道な取り組みで大きな成果を生み出せるのが飲食業界の特徴です。今回は、実際に回転率を2倍に向上させた飲食店のステップバイステップガイドをご紹介します。

まず第一歩は「現状把握」です。繁忙時間帯の動きをビデオ撮影するか、第三者に観察してもらいましょう。「オーダーから提供までの時間」「テーブル清掃の所要時間」「お会計処理の時間」など、数値化できる指標を洗い出します。あるラーメン店では、この分析によりレジ会計に平均4分かかっていることが判明し、改善の第一ターゲットになりました。

次に「ボトルネックの特定」です。多くの飲食店で共通するのが、①キッチンの調理動線、②会計処理、③テーブル清掃・セッティングの3つです。例えば東京・渋谷の居酒屋「いろはにほへと」では、ドリンク提供の遅れがクレームの原因となっていましたが、専用スタッフの配置で解決しました。

次のステップは「具体的な改善策実施」です。効果的な対策をいくつかご紹介します:

1. モバイルオーダーシステム導入:スターバックスのようにアプリ注文を取り入れることで、レジ待ち時間を削減できます

2. プリセット手法の活用:事前に準備できる作業を増やし、オーダー後の作業を最小化します。サイゼリヤのドリンクバーはこの好例です

3. テーブル配置の見直し:動線を考慮したレイアウト変更で、スタッフの移動時間を短縮できます

4. マニュアルの見える化:すべての業務手順を写真付きで標準化し、新人でもスムーズに作業できる環境を整えます

最後に重要なのが「PDCAサイクルの確立」です。改善策を実行した後、定期的に効果測定を行い、さらなる改善につなげるプロセスを回し続けることが成功の鍵です。横浜の人気ラーメン店「吉村家」では、定期的なスタッフミーティングで改善アイデアを募り、常に進化し続けています。

業務フローの見直しは一度きりのプロジェクトではなく、継続的な取り組みです。これらのステップを実践することで、あなたの飲食店も回転率アップという具体的な成果を手にすることができるでしょう。